6年国語「学級討論会をしよう」実践編4

第2回討論会に向けて、意見をもつ時間である。

ここまでで約3時間を要した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第2回討論会に向けてグループの意見をまとめよう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第2回討論会の議題は次のように設定した。

『将来に向けてしっかり勉強しなければならないのは、国語か算数か』

役割分担は次の通りである。

Bグループ 国語

Cグループ 算数

Aグループ 討論を聞く

グループに分かれて意見をまとめるように言った。

しかし、開始5分で意外な結末となった。

Cグループの子どもたちが

「先生、無理です。」

「算数の大事なところが分かりません。」

「計算は電卓があればできるし。」

「算数なんていらないと思います。」

「降参です。」

一方で国語グループは

「将来、敬語が使えないと入社試験の面接で合格できない。」

などとリアルな理由を着々と積み重ねている。

決断は早い方がいい。

『この議題、なかったことにしまーす!』

大人にとっては、算数、数学というのは論理的な思考を育てる上でも非常に大切な教科なのだが、子どもには「電卓でできる」程度のものなのである。応用的な文章問題にしたって、国語の力がないと問題を理解することすらできない。この議題は、子どもにとって偏りが大きいものだった。

別の議題を用意していなかったので、この時間は急遽、「時計の時間と心の時間」の筆者、一川誠さんへの意見文を書く時間にした。(まだ書いていなかったのでした。汗)

次の日、悩みに悩んで出した議題はこれである。

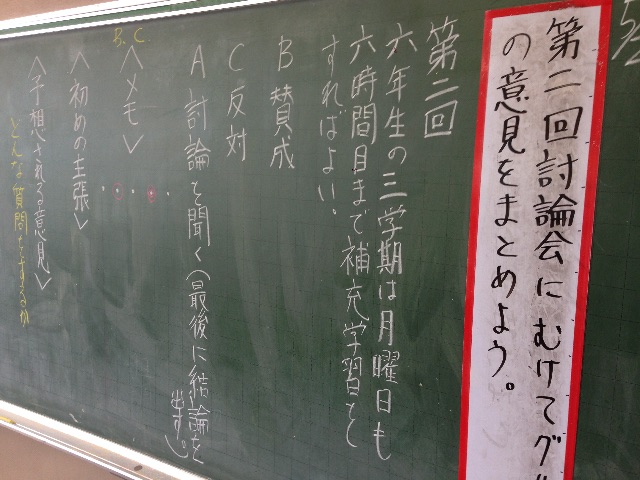

『6年生の3学期は月曜日も6時間目まで補充学習をすればよい』という意見に賛成か、反対か。

議題を出したとたんに猛烈に「反対!」「はんたーい!」と声が上がった。

心情的に反対に偏ることは想定内である。

しかし、これは賛成・反対それぞれに理由をきちんと出せる議題である。

むしろ、賛成派の方が理由を主張しやすい。

役割分担は次の通りである。

Bグループ 賛成

Cグループ 反対

Aグループ 討論を聞く

ブツブツ言っているBグループに

『大人になったら、自分の気持ちと違う主張をしなきゃいけないこともあるの。はい、グループで相談』

と言って学習を進める。

B、Cグループには

〈メモ〉

〈初めの主張〉

〈予想される相手の意見〉

と項立てさせて、最低限〈初めの主張〉まではこの時間に仕上げるように言った。時間があれば〈予想される相手の意見〉を考え、どんな質問をするかを考えるよう言った。

ここで、私は第1回討論会の準備の時にはしなかった指導をした。

第1回討論会で子どもたちが見せた姿が私の評価基準よりも優れていたためである。

『〈メモ〉の中にいくつかの理由が上がって、その中の説得力のある意見に◎、○をつけて、そこから〈初めの主張〉を作り上げていくと思いますが・・・・初めから全部を言わなくてもいいのですよ。切り札は最後に残すという手もあるのです。』

ピーンときた子も多いようだった。教室の思考が活性化されたのを感じた。

実践編1でも紹介したように、BグループはB1、B2、B3の3つのグループがあり、グループ間の相談は自由である。

考えに詰まると隣のグループに行って、「何て書いた?」と聞きに行ったり、ノートにある意見をそのまま頂戴している(苦笑)姿が見られた。

いわゆる「話し合い」による意見交換をほとんどしない私のクラスでは、このような相談は大切な学び合いの機会となる。

子どもたちのノートを見てみると、Cの反対派の意見に物足りなさを感じる。どのグループも

「3学期は寒いので、6時間目まで勉強していたら風邪をひいてしまうかもしれません。」

という意見がなぜか主流になっている。あんなに「反対」「反対」と言っていたのに。

私としては

「勉強ばかりせずに友達と遊んだり、自分の時間を過ごすのも大切です。特に6年生の最後に大切な思い出を作る時間にするといいと思います。」

というように、「小学校生活最後」を意識して欲しいという思いがあった。

討論会の中で、そういう考えまで高まってくれたら嬉しい。

もちろん中学校に行く前に、きちんと学力をつけることの大切さも意識してほしい。

まあ、これは国語の「話す・聞く」のねらいとは別にある私の希望である。「ねこ・犬」「海・山」の議題にしなかった理由でもある。

学習課題の見える化で学力アップ! 驚異の板書ツール「課題ボード」入門 (授業づくりサポートBOOKS)

- 作者: 能澤英樹

- 出版社/メーカー: 明治図書出版

- 発売日: 2015/01/16

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る