指導主事訪問対策にぜひ課題ボード!

以前、嬉しいブログ記事 で紹介させていただいた、たらむりょう先生の小学校のせんせのほぼほぼ日記で、また課題ボードに関する記事を公開していただいた。

↑↑↑クリックしていただいたら記事に行きます。また戻ってきてね。

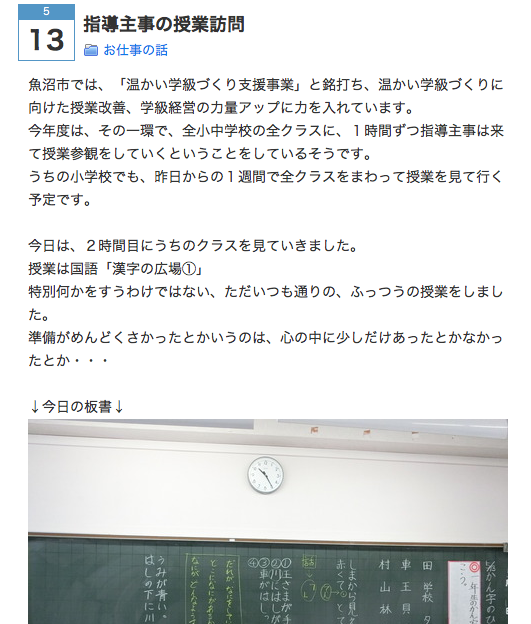

たらむりょう先生の教室に、指導主事の参観があった。

参観後、指導主事は

「めあて」の確実な提示、そこに子ども全員を連れて行く授業の展開。

魚沼市の求めている授業はまさにこれです。

とかなり称賛されたとのことだった。

課題ボードもそのお手伝いをしたようである。

ところで、研修会で「ねらい・学習課題を確実に提示しよう」と共通理解しても、実際はなかなか定着しない。

私の経験では、指導主事訪問の授業でさえ、約1割の先生が課題を書かなかった。

私は研究主任としてそのことを指導主事に指摘され愕然とした。

普段の授業であればもっと抜けているだろう。

「学習課題を確実に提示したい」

その願いから課題ボードは生まれた。

そして課題ボードを職員みんなで作って、全ての教室に配布した。

私の勤務校や課題ボードを導入した他の学校は指導主事から、全ての教室で学習課題が提示されていることを高く評価される。

逆に言えば、学習課題が提示されていない学校もあるということである。

試しに廊下から黒板を見て回ってみるといい。慌ただしい学校現場では意外にこれが抜けるのである。

あなたの学校は学習課題の提示率が何パーセントだろう。

私たちは指導主事にほめられるために授業をしている訳ではないが、確実に学習課題を提示して安定した授業を展開したいという願いはだれもがもっていると思う。

もし、この記事を読んで、課題ボードを使ってみたいと思われたら、自分でマグネットシートを買うのではなく、管理職や研究主任に学校で購入できないか相談することをお勧めする。(表面のラミネートがしっかりしたマグネットシートでないと汚れが蓄積されることがある。ある程度の価格のものが安心である。)

課題ボードを導入してから、学習課題の提示が定着するまでには、時間がかかるし、手だても必要である。たらむりょう先生のように、学習課題の大切さを分かっている先生ばかりではないからだ。学習課題の大切さを分かっていてもどう課題を書いていいか分からない先生もいる。

課題ボードを導入したが、うまく生かすことができない学校から資料を求められたことが、私が本を書こうと思ったきっかけの一つだ。

ぜひ拙著を手に取っていただき、学習課題が確実に提示される学校づくりに取り組んでもらえたら嬉しい。

課題ボードの作り方、研修の仕方、学習課題の作り方、500以上の課題例など網羅↓↓↓

学習課題の見える化で学力アップ! 驚異の板書ツール「課題ボード」入門 (授業づくりサポートBOOKS)

- 作者: 能澤英樹

- 出版社/メーカー: 明治図書出版

- 発売日: 2015/01/16

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る