学習活動を設定する(シンプル授業づくり④)

《授業の基本構成》

ねらいの設定→学習課題→学習活動→評価

授業の基本構成から考えれば、「ねらいの設定」の次は「学習課題」となりますが、教材研究の中では、「学習活動」を先に考えた方がスムーズな場合が多いです。

先の1年生の鉄棒で考えてみましょう。

全4時間の中で、

○ 跳び上がりや跳び下り

○ ぶら下がり

○ 易しい回転

を指導するとします。

1、2時間目は、跳び上がり、跳び下り、ぶら下がりの簡単な技で鉄棒に慣れさせる指導をします。

3、4時間目は、難関「前回り」「足抜き回り」の学習に入るとしましょう。

例えば、3時間目を「足抜き回り」の学習に充てたとします。

あなたに与えられたミッション(ねらい)は「全員が足抜き回りをできるようにする」ことです。

仮に子どもの実態をこのようにします。クラスの人数は30人。

足抜き回りができる・・・・15人

(うち逆上がりができる子は5人)

足抜き回りができない・・・15人

(うち極度に鉄棒が苦手な子が3人)

このような状況の中で、あなたはどのような学習活動を設定するでしょう。これはなかなか難しい状況です。

・ すでに足抜き回りができる半数の子をどうするか?

・ 足抜き回りができない15人の子をどう指導するか。

・ しかも極度に苦手な3人の子をどうするか?

ここで大切なのは、「発想を自由に」するということです。

最初から制限をかけてはいけません。

例えば、「オリンピックの体操選手に来てもらって指導してもらう」くらいの大胆さが欲しいです。

オリンピックの体操選手が無理なら、体操経験者の保護者、地域のスポーツクラブの指導者、体育会系の校長先生、指導力豊かな教頭先生、空き時間の若手教諭、やさしい学習支援員の先生など、プラスに生かせる人が思いつくかもしれません。

他から連れてくるのが無理ならば、クラスの中の上手な子にミニ先生になって教えてもらうという方法もあります。

人が無理なら、視聴覚教材が有効な場合があります。YouTubeで「足抜き回り」と検索すれば有効な動画があるかもしれません。Web上の教育関係の動画コンテンツも調べてます。1年生の鉄棒、足抜き回りの指導についても検索してみましょう。足抜き回りに有効な教具はないでしょうか?同僚にも聞いてみましょう。

事前に家庭で協力してもらえることはないでしょうか?お父さんやお母さんと向き合って、両手をつなぎ、子どもが親のお腹を足でのぼってクルン。これができれば、足抜き回りの感覚はかなり身につきそうです。金曜日の宿題に出したいところです。

それから、自分も実際に足抜き回りをしてみましょう。足が上に上がった時に、靴についた砂が顔に降ってきます。苦手な子には辛いかもしれません。鉄棒の下にシートを敷いて靴を脱がせてやるのが効果的かもしれません。

いっそ無重力の中で練習できればいいのにと思います。棒をもって床に寝転がり、足抜きをしてみたらどうでしょう。それさえできない子もいるかもしれません。

とにかく教師は、「全員が足抜き回りをできるようにする」というねらいに向かってあらゆる手段を考えます。そして、プラスに生かせそうな要素を取り入れながら、30人の子どもたちにどのように学習の場を与えていくか絞っていきます。

サポートやプラス要素が全く期待できない場合もあります。私ならできる子には、足抜き回りの前後ろを連続で何回できるか挑戦させたり、「鉄棒カード」を与えていろいろな技に挑戦させたりするでしょう。もうちょっとでできそうな子にはとにかく練習させます。できる子をミニ先生にすることも考えます。私は、極度に苦手な3人につきっきりで教えます。グループで教え合うという方法もあります。子どもの実態に応じて、ねらいを達成しやすい方法を選べばよいです。

大切なことは「ねらいを達成させるには手段を選ばない」くらいの発想の自由さです。授業づくりの醍醐味はここにこそあると思うのです。

学習課題の見える化で学力アップ! 驚異の板書ツール「課題ボード」入門 (授業づくりサポートBOOKS)

- 作者: 能澤英樹

- 出版社/メーカー: 明治図書出版

- 発売日: 2015/01/16

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

ねらいを明確にするということ(シンプル授業づくり③)

私は、授業をシンプルにしたいと考え、授業の構成要素を削り取れるところまで削り取ってみました。

そこに浮かび上がってきたのはこれだけです。

ねらいの設定→学習課題→学習活動→評価

私たちが普段行っている授業も程度の差こそあれ、概ねこのような形になっていると思います。

しかし、この流れを意識してやるのとそうでないのとでは、同じ授業でも成果はずいぶん違ったものになります。

まず、最初のステップである「ねらいの設定」ということからご説明しましょう。

1年生の「鉄棒」で考えてみましょう。

多くの場合、教師は、体育の副読本を見て1年生に練習させたい技を確認したり、いろいろな技が示してある鉄棒カードを用意したりします。優れた鉄棒カードがあれば、子どもたちはできた技に○をつけ、意欲的に学習に取り組むことでしょう。

ところで、1年生の鉄棒のねらいは何でしょうか?

教師は鉄棒カードを用意してしまった時点で、漠然としたねらい(例えば「できない技をできるようになる。」というような)を、意識的にまたは無意識的に設定してしまうのではないでしょうか。

また、意欲のある先生は、「全員に逆上がりを習得させたい!」と意気込んで授業に臨むかもしれません。

1年生の鉄棒のねらいは、学習指導要領に明記してあります。

『ウ 鉄棒を使った運動遊びでは,支持しての上がり下り,ぶら下がりや易しい回転をすること。』

残念ながら、これだけでは具体的にどんな技を身につければよいか分かりません。さらに、学習指導要領解説を見てみます。

ウ 鉄棒を使った運動遊び

鉄棒を使って, 跳び上がりや跳び下りをして遊んだり,ぶら下がりや回転などをして遊んだりする。

[ 例示]

○ 跳び上がりや跳び下り

・跳び上って支持したり, 支持から跳び下りたりすること。

○ ぶら下がり

・両手でぶら下がっての振動, 片膝をかけての振動, 腹をかけてのぶら下がりなどをすること。

○ 易しい回転

・支持の姿勢から前に回って下りたり, 両手でぶら下がって前後に足抜き回りをしたりすること。

1年生(低学年)が目指すべきは、「逆上がり」ではなく、「前回り下り」や「足抜き回り」なのです。

1年生の子どもたちと鉄棒の学習をしてみると分かりますが、中には鉄製の棒そのものが恐くて居すくまってしまう子もいるほどです。だから、学習指導要領は、鉄棒につかまったり、ぶら下がったりするところから、スタートしているのです。

気をつけてほしいのは「前回り下り」です。「前回り下り」ができない子の中には、頭が下になった時、落ちる自分を守ろうと手を離して地面につこうとする子がいます。教師は、子どもの頭を支えてやりながら、安心感の中で回る感覚を身につけさせていかなければなりません。

鉄棒カードで学習をしてしまうと、必ず習得させたい技と、そうでない技の見極めができなくなりがちです。

そうして、前回り下りができないままの子が、6年生になって前回り下りをして、手を離してしまい、顔から落ちて救急車で運ばれたという事例もあるのです。

「前回り下り」「足抜き回り」というゴールがはっきりすれば、自ずと、学習課題も学習活動も評価も見えてくるでしょう。このように、やるべきことと、やらなくていいことをはっきりさせるのが「ねらいの明確化」です。シンプルな無駄のない授業は「ねらいの明確化」から始まるのです。

学習課題の見える化で学力アップ! 驚異の板書ツール「課題ボード」入門 (授業づくりサポートBOOKS)

- 作者: 能澤英樹

- 出版社/メーカー: 明治図書出版

- 発売日: 2015/01/16

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

素晴らしい授業とは?(シンプル授業づくり②)

あなたにとって素晴らしい授業とはどんな授業ですか?

イメージしてみてください。

子供たちが生き生きと活動する姿。

楽しそうな子供たちの表情。

天井に突き刺さらんばかりの挙手の手、手、手・・・。

一人の発言者の言葉にじっと聞き入る子供たち。

教室に次々と意見が飛び交う活発な討論。

分からない子によりそう他の子供たち。

人によってそのイメージは様々でしょう。

私の周囲の人にこの質問を投げかけると、

「子供たちが生き生きとしている授業がいいなあ。」

「子供同士のかかわり合いがあるといいなあ。」

「発言がつながる授業ができるようになりたいなあ。」

という声が多いです。

中には、その続きで、「うちのクラスの子供たち授業中ホントつまらないそうで。」、「うちのクラスの子供たち全然、手を挙げなくて」などと理想と現実のギャップに悩んでいる気持ちをこぼす方もおられます。

私も、子供たちが生き生きと活動し、積極的に手を挙げ、子供同士のかかわりがあり、その中で子供たちが切磋琢磨し、成長していく授業は素晴らしいと思います。

それを否定はしないのですが、私が上に挙げたような様々な素晴らしい姿は、授業の本質とはズレがあると思います。

理想を語る前に、授業の本質を見極めましょう。授業の本質とは何ですか?

もう少し具体的に言えば、あなたは指導案の本時の目標に何を書きますか?

「生き生きと学ぶことができる。」「積極的に手を挙げることができる。」「子供同士学び合うことができる。」などと書く人はいないでしょう。

そこには「〜ができるようになる。」「〜を考えることができる。」「〜を理解することができる。」と、何を学び、何を身につけるかを示しているはずです。

つまり、授業の本質とは「子どもの力を伸ばすこと」に他ならないのです。

ですから、私にとっての素晴らしい授業とは、端的に言えば「全員をAに導く授業」です。

普段の授業では分からない子を何とか分からせるのがやっと。つまりCをBにするのがやっとなのですが、理想は「全員A」です。

「生き生き」とか「手を挙げて」とか「学び合って」とか「話し合って」というのは、目標を達成するための方法です。

紅白歌合戦にも出場した「セカイノオワリ」を世に知らしめた大ヒット曲「RPG」の中にこんな歌詞があります。

「方法」という悪魔に取り憑かれないで。「目的」という大事なものを忘れないで。

「方法」は本質を見失わせる「悪魔」です。

私自身も悪魔に取り憑かれている時があったし、「この先生、悪魔に取り憑かれているな」と思うこともよくあります。

ある研究授業では、話合いの前に、子供たちに意見を書かせませんでした。その先生は、つながりのある話合いを生み出したいために、そうしたのです。確かに話合いはつながりがありましたが、発言したのはほんの一部の子でした。じっと話を聞いていた子らが、授業の最後に書いたカードを何枚か見ましたが、そこから学びを読み取ることができませんでした。

仮に全員が生き生きと発言したとしても、子供たちの中に授業のねらいに合った学びがなければ、その授業に合格点は出せないはずです。

改めて言いますが「方法」は「目的」を達成するためにあるのです。方法が目的になってしまってはいけません。

どんなに「学び合い」が効果的で素晴らしいと言ったって、例えば理科の「火山の噴火」を理解させるとすれば、「学び合い」より「動画」が明らかに優れています。

教師は、授業の目的にあった方法を選ぶのです。そして、一人でも多くの子の力を伸ばすことに力を注ぐのです。そして、Cの子をBに。Bの子をAに。Aの子をSに。

「シンプル授業」はこんな理想から生まれました。

学習課題の見える化で学力アップ! 驚異の板書ツール「課題ボード」入門 (授業づくりサポートBOOKS)

- 作者: 能澤英樹

- 出版社/メーカー: 明治図書出版

- 発売日: 2015/01/16

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

あなたは自分の授業に満足できていますか?(シンプル授業づくり①)

あなたは、毎日の自分の授業に満足できていますか?

「自分で満足できる授業は年間通しても1つか2つくらいかなあ。」

そんな答えが返ってきそうです。私もかつてはそうでした。

しかし、これは逆に言えば、毎日が「失敗の連続」ということです。

失敗体験もたまにならいいですが、そう毎日だと、技術的な向上も期待できないし、精神的にもよいことはありません。

今、授業に求められることが肥大化しています。

「響き合う」「高め合う」「聞き合う」「学び合い」「学力向上」「読解力」「言語活動」「アクティブラーニング」

その結果、私たちはいつまで経っても自分の授業に合格点を出せなくなってしまっている気がしてなりません。

授業ってそんなに難しく考えなければいけないのでしょうか?

そこで、私は、授業の構成要素を削り取れるところまで、削り取ってみました。そこに見えたものは、実にシンプル。

ねらいの設定→学習課題→学習活動→評価

そして、シンプルな授業を日々実践していくにつれ、教師も楽であるし、子供たちも楽しく学べることを確信しました。

このブログでは、これまで「課題ボード」というツールを通して、いろいろな実践を紹介してきました。

これらの授業の裏側には、シンプル授業づくりの様々なノウハウがあります。

これから、それらのノウハウをできるだけ細分化し、具体例を交えながら綴っていこうと思います。

あまりの忙しさになかなかブログに実践を掲載できないでいました。これからは、「教師も楽で、子供たちも楽しい『楽楽シンプル授業づくり』(仮題)」というテーマで再スタートしたいと思います。

学習課題の見える化で学力アップ! 驚異の板書ツール「課題ボード」入門 (授業づくりサポートBOOKS)

- 作者: 能澤英樹

- 出版社/メーカー: 明治図書出版

- 発売日: 2015/01/16

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

「国語教育」に掲載されました

「国語教育」12月号に私の書いた「課題ボード」の実践が掲載された。

こちらも↓

学習課題の見える化で学力アップ! 驚異の板書ツール「課題ボード」入門 (授業づくりサポートBOOKS)

- 作者: 能澤英樹

- 出版社/メーカー: 明治図書出版

- 発売日: 2015/01/16

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

「課題ボード」実践発表

昨日、某研究会の開催する講演会で実践発表をする機会をいただいた。

30分の発表であったが、課題の作り方、評価の仕方などについて、自分の普段の実践を交えて話をした。

160人程の参加者があり、小さなホールの半分くらいが埋まっていた。

書籍販売コーナーに本を置いてよいとのことだったので、拙著学習課題の見える化で学力アップ! 驚異の板書ツール「課題ボード」入門 を置かせていただいた。

発表後、用意した13冊が全部売れて、「売り切れました」というと残念そうに行ってしまう人もいた。大失敗だ。もっと用意しておくべきだった。

正直、1冊売れればいいとこか?と思っていた。うれしい誤算だった。

実践発表も、私の主張にうなづいて聴いてくださる方も多く、手応えのある発表となった。

ところで、

最近、忙しい。

6年生担任の忙しさが本格化してきて、仕事が渋滞の状態である。

平日は実践発表の準備などできるわけはなく、1か月程前から休みの日を使って少しずつ準備をしてきた。

それでも、当日の午前中まで、いや、会場に入ってからも最後までプレゼンを見直し、本番を迎えた。

満足のいく発表ができてよかった。

教室では、国語の「あの絵、私はこう読む」の授業がかなりいい感じで進んでいる。しかし、板書を撮影する余裕すらない。

これで、ちょっと気持ちにも余裕ができるかな。

プログも更新できたらいいな。

学習課題の見える化で学力アップ! 驚異の板書ツール「課題ボード」入門 (授業づくりサポートBOOKS)

- 作者: 能澤英樹

- 出版社/メーカー: 明治図書出版

- 発売日: 2015/01/16

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

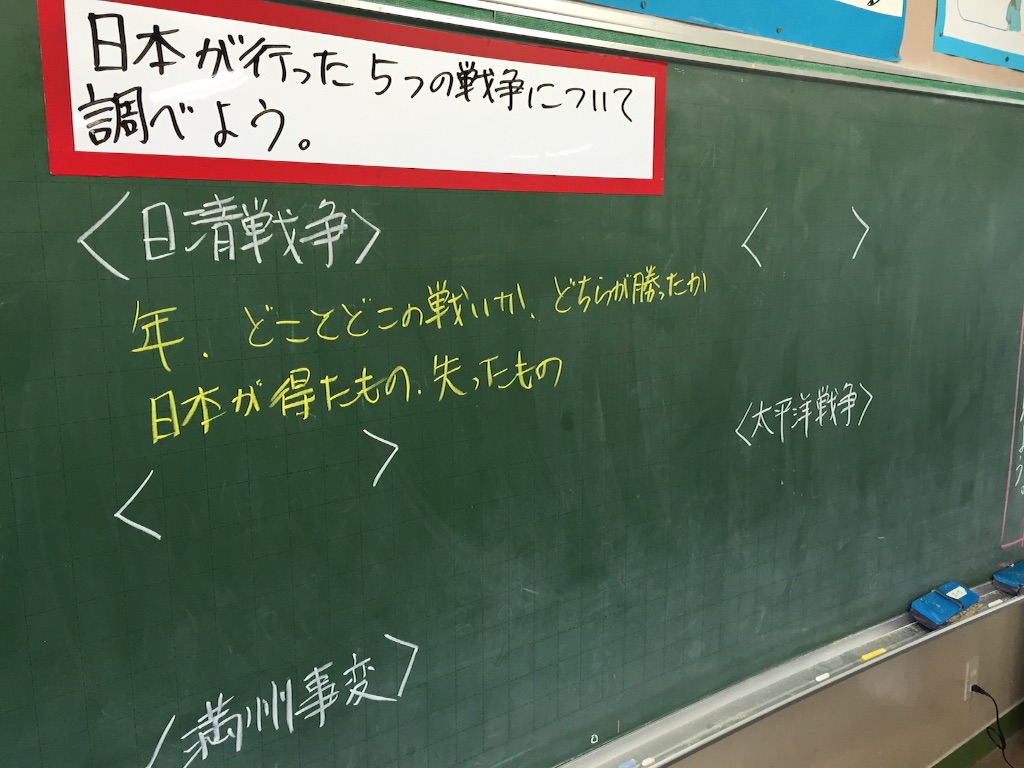

6年社会「世界に歩み出した日本」実践編

子どもたちの調べる力を引き出す課題になったと思う。

そして、これらの調べた内容は、今後の学習で十分生かされる。

ちなみに5つの戦争は、日清戦争、日露戦争、満州事変、日中戦争、太平洋戦争のつもりだったのだが、大事な戦争を一つ忘れてた!

そう『第1次世界大戦』!

追試される方は課題を「6つの戦争」にして進めてください。(教科書、資料集には第1次世界大戦はあまりくわしくないので5つの方が子どもたちは調べやすいと思います。)

こんなふうにちょっと使える課題がたくさん紹介してあります↓↓↓

学習課題の見える化で学力アップ! 驚異の板書ツール「課題ボード」入門 (授業づくりサポートBOOKS)

- 作者: 能澤英樹

- 出版社/メーカー: 明治図書出版

- 発売日: 2015/01/16

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る